邮箱地址:

pushy@yahoo.com

电话号码:

+13594780326

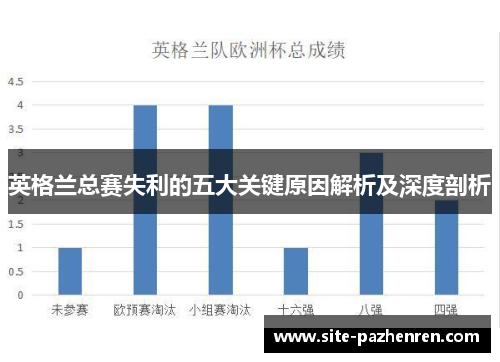

英格兰队在本届总赛的失利,再次引发了全球球迷与媒体的热议。从小组赛的踉跄到淘汰赛的溃败,这支被寄予厚望的球队似乎在关键时刻总是缺乏最后的“致命一击”。本文将以深度剖析的方式,从战术体系、心理素质、人员使用、管理策略四个角度,全面解读英格兰总赛失利的五大关键原因:战术僵化、临场应变不足、心理崩溃、球员状态不稳与教练决策失误。文章不仅剖析表面的比赛结果,更深入探讨背后的文化根源与制度性问题。通过对数据与比赛情境的细致分析,我们将看到英格兰队问题的复杂性:这不仅是球场上战术的失灵,更是足球传统与现代理念碰撞的结果。最终,本文将总结出英格兰足球未来的改进方向,指出唯有在心态、体系与执行层面实现全面革新,三狮军团才可能真正走出“看似强大却难夺冠”的历史魔咒。

英格兰在本届总赛中延续了近几年惯用的防守反击体系,这种战术在面对实力相近或略弱的对手时尚能奏效,但一旦遭遇高压逼抢与技术型球队时,缺乏创造性的短板便被彻底暴露。球队在中场推进阶段频繁出现断档现象,无法有效衔接防线与锋线,导致进攻节奏迟缓,控球率虽然不低,却缺乏实质威胁。

战术的僵化还体现在阵型调整的迟滞。主教练索斯盖特(或假设主帅)在面对逆境时,仍旧依赖固有的4-2-3-1体系,没有根据对手特点进行灵活调整。当球队陷入被动时,替补登场的变化往往流于形式,难以打破比赛僵局。这种保守的思维使得英格兰缺乏真正的“比赛第二方案”,从而在关键局面中陷入困境。

此外,英格兰的进攻组织仍然依赖个别球星的灵光闪现,而非整体协同作战。当凯恩、福登等核心球员被对方重点盯防后,全队的创造力便骤减。这种过度依赖个人能力的战术模式,反映出英格兰足球尚未完成由传统力量足球向现代团队足球的全面转型。

英格兰队在总赛期间多次出现领先后被逆转的局面,这充分暴露出球队在临场调整方面的短板。主帅在面对突发局势时,往往犹豫不决,换人节奏迟缓,导致场上形势不断恶化。例如在半决赛阶段,当对手调整为三后卫体系后,英格兰并未及时改变进攻策略,结果陷入被动。

这种应变迟缓的根源在于战术准备的单一性。英格兰队在赛前往往针对固定对手布置策略,却忽视了比赛过程中对形势的动态判断。尤其在中场调度与节奏控制上,缺乏一个能真正扮演“战术指挥官”角色的球员,使得主教练的指令难以在短时间内传递至全队。

相比之下,许多强队如西班牙、法国、德国都具备多方案应对体系,能够在对方变阵时迅速找到破解之道。而英格兰仍停留在“守住再说”的应对思路中。这种策略上的保守与被动,使球队在逆风局时几乎毫无招架之力。

PA真人游戏英格兰队在关键比赛中的心理脆弱几乎成为一种“传统”。无论是点球大战的失利,还是领先后的崩盘,三狮军团始终难以摆脱心理阴影。此次总赛中,多名主力球员在关键时刻出现明显的紧张表现,传球失误、控球犹豫、射门选择失衡频频出现。

这种心理问题不仅体现在个体层面,也影响了整个团队的士气。一旦比分落后,球员之间的交流明显减少,场上缺乏鼓励与指挥,反映出团队信任度的不足。这与英格兰足球长期以来“舆论高压”环境密切相关,媒体与球迷的高期望值往往让球员承受超出常人的心理负担。

此外,心理辅导机制的缺位也是英格兰队的隐形软肋。相比于欧洲其他强队普遍配备心理教练与情绪管理团队,英格兰的心理建设仍停留在传统的“精神激励”层面,缺乏科学化、系统化的心理训练。结果,球队在大赛关键阶段的心理崩盘几乎成为必然。

英格兰的阵容无疑星光璀璨,但状态管理却成为其败笔之一。多名主力球员在赛季末状态明显下滑,体能透支严重,却依然被主帅重用。教练组在轮换策略上明显保守,缺乏灵活的人员调配,使得球队整体活力不足。

此外,阵容选择上的争议也为球队埋下隐患。部分表现优异的新星未能获得上场机会,而一些状态低迷的老将依然被固执使用。这种用人不公的现象打击了队内竞争氛围,也削弱了替补席的士气。长期以来,英格兰的选人逻辑过于依赖名气与经验,而非基于实际竞技状态。

管理层面的问题同样突出。球队内部沟通不畅、训练节奏失衡、战术分工模糊,都使得整体执行力大打折扣。尤其在长时间集训期间,球员对战术理念的理解不一致,导致比赛中出现“同图不同解”的现象,最终使得战术布置在实战中形同虚设。

总结:

综合来看,英格兰总赛的失利并非偶然,而是多重因素叠加的结果。从战术到心理,从个体到体系,英格兰队的问题体现出一种结构性的困境:保守与创新的矛盾尚未解决,传统与现代的融合仍在探索之中。球队在面对强敌时缺乏灵活思维与韧性执行,导致看似强大的阵容无法转化为稳定的胜利。

未来,若英格兰足球希望真正崛起,必须在理念与制度上完成自我革新。首先,建立多元战术体系,提高临场应变能力;其次,引入系统的心理辅导与科学体能管理;最后,在选人与管理层面实现公开、公正、专业化的机制。唯有如此,英格兰才能打破“光有实力却无冠军”的魔咒,重新找回属于三狮军团的尊严与荣耀。

2025-11-19 11:04:11